DVTの診断

リスク分類と D-dimer の値によってDVTを除外できる場合があります。除外困難であれば下肢エコーが必要です。

リスク分類

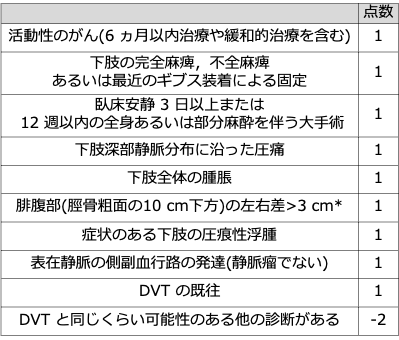

ガイドラインではDVT用Wellsスコアが提示されています。0点以下を低リスクとします。

DVT用Wellsスコア

D-dimer の解釈

D-dimer のDVTに対する感度は95%超、特異度は40%程度と報告されており、低リスク群での陰性的中率は99%とされています。したがって、低リスク群で D-dimer が陰性であればDVTは除外できます。

一律に D-dimer > 0.5 μg/mL を閾値とすると、高齢患者ではDVTの除外が困難ともなりえます。そこで、50歳未満では 0.5 μg/mL を、>50歳では「年齢 x 0.01 μg/mL」をカットオフ値とする方法が提唱されています。

年齢ごとのD-dimerのカットオフ値

| D-dimer [μg/mL] | |

| 50歳 | 0.5 |

| 60歳 | 0.6 |

| 70歳 | 0.7 |

| 80歳 | 0.8 |

| 90歳 | 0.9 |

| 100歳 | 1 |

中リスク以上の場合、D-dimer が陽性であった場合には、下肢エコーが必要です。一般床の症例では2-point US で十分な診断能があるといわれています。

PE・DVTの治療

PE・DVTの抗凝固療法 参照

参考文献

2025 年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Tamura.pdf

コメント